淮安的倭患和沈坤的抗倭斗争 / 蔡铁鹰

(一)

明代的倭患,起于洪武(公元1368-1398年),炽于嘉靖(1522-1566)。嘉靖二年(1523),日本封建主大内氏和细J11氏的贡使在宁波发生冲突并乘机大事焚掠,遂开嘉靖倭警之先。此后“滨海奸民又往往勾之”,常常连舰数百,蔽海而至,为害日烈。侵扰的范围也逐渐由浙、闽向长江以北扩张。嘉靖三十二年(1553),倭寇入侵淞、沪地区时,当地人尚“相携往视,嘻然莫知所虞”①,不知倭患为何物,到三十四年(1555),倭寇已发展到能从山东日照登岸,直窜至江苏清河(今淮阴)县骚扰,“流害千里,杀戮千余”②,以致浙东、闽西,大江南北,倭警并起,整个东南半壁河山都动荡起来,给沿海人民带来了巨大的灾难。

当时的淮安,建制为府,辖九县(山阳即今淮安、清河即今淮阴、安东即今涟水、桃源即今泗阳、沭阳、宿迁、睢宁、赣榆、盐城)、二州(邳州即今邳县、海州即今连云港)③。它东西扼黄淮入海之要冲,南北据运河漕运之中枢,历来是“南必得而进取有资、北必得而饷运无阻”的必争之地④。首县山阳,为府治和漕运总督衙署所在地,漕督居城,仓司屯卫,星罗棋布,俨然省会”,“凡湖广、江西、浙江、江南之粮艘……衔尾而至”,岁入相当丰厚。进入明代以后,漕运关税的收入以及由此而来的各种商业、服务业行当,已使这个城市的繁华到了“市不以夜息,人不以业名,富庶相沿”⑤的程度。再加上当地人又善经营盐业,多有因此而成巨富者,更使山阳盛极一时,如清初河下有一程姓盐商利用运盐经内地的回头船运回的石板,竟铺设了河下的二桥、二巷、九条街,其经营规模和富裕程度就可想而知了。所以明代诗人姚广孝在他的《淮安览古》诗中就把淮安誉为“襟吴带楚客多游,壮丽东南第一州”。

这样一个政治、经济中心,自然会成为倭寇觊觎的对象,倭寇沿海北略,淮安府就是一个重要目标。

(二)

淮安府的倭患,由来已久。洪武二年(1369)正月“倭寇山东并海郡县,叉寇淮安”⑥,可见明代最早的倭患即影响到淮安府。此后,“倭寇进为沿海患,淮海间凡遇东南风,倭船则飘洋而至,至则即登陆,收括财帛,奸淫杀戮,如海盗行为,饱其欲即去”⑦。明清撰成的地方志都不乏此类记载,如:

《海州志·海防》:“明初倭寇与海贼交讧,故于淮安卫八所内分中所守御海东,前所守御海西。”

《盐城县志·城池》:明永乐十六年,备倭指挥杨清,守御千户冯善,始易土为砖,增筑月城。”

《嘉靖东南平倭通录》:“三十二年(1553)四月,江北倭掠海州,杀二百余人。”

《赣榆县志·兵事》:“嘉靖中倭屡犯入侵,三十四年(1555)由夹仓口登岸略县东鄙。”

这些记录都表明,自明初以来,倭寇就一直在淮安府沿海骚扰,只不过这一时期入犯的倭寇还多是小股,活动范围也只限于沿海,我们可以把它称作前期倭患。至于嘉靖三十四年(1555)以后“彼倭猖狂已极,竟整队乘巨船若干艘抵岸,有占国土之情”⑧,则应另外看待了。

把嘉靖三十四年(1555)作为淮安府前后期倭患的分界,是因为从这一年起,由浙、闽登陆的倭寇大规模骚扰已逐渐从苏、淞、沪、杭扩张到通、泰,并最终波及到淮、扬。此后几年中,淮安府的大部分属县包括首县山阳都受到了严重的危害。

嘉靖三十四年(1555),倭寇一支五十余人由山东日照登岸,流劫赣榆,受到抵抗后,转掠沭阳、桃源,徐、邳官兵虽然分道追击,也不能遏止。最后在清河为大雨所阻,才被歼于码头镇民家。至此,这支倭寇已流窜祸害两省数县,杀戮千余人。

嘉靖三十六年(1557)三月,倭寇从通州(今南通)金沙镇登岸,掠如皋、扬州,然后分路北上⑨。一支由高邮、宝应入犯山阳,遭到淮安沈坤组织的乡兵的坚决抵抗,五月初七败回宝应,遂在宝应就地掳掠,“纵火焚七日不绝,公私庐舍俱尽,杀略数千人”⑩,至五月十七日才利用从山阳掠来的四十余艘民船放舟而去。

嘉靖三十八年(1559)四月,倭寇又从通州登岸北上,在扬州以东为巡抚李遂所败后,沿海杀掠,据守庙湾。不久又聚众数千再犯山阳,与李遂率领的官兵及山阳民兵在县东乡姚京荡一带接触。失败后,退据庙湾,后终为官兵及山阳民兵攻克,大部被歼。江北倭寇自此稍见平息,明万历、清嘉庆年间倭寇的骚扰,均已属余波。

倭寇给淮安带来的灾难,今日已无法作翔实的考证,但无疑是深重的。以山阳为例,山阳城墙高垒厚,向有“最坚”之说,旧城之外又有新城,为军事机构大河卫驻地,两者互为犄角。后又在两城之间建有联城⑪,顾名思义,是为了联络新、旧两城,使之成为一体。用军事眼光来看,这样一座城池的威慑作用应是很大的。可就是它也仅仅只熊保住城内免难而无法遏止倭寇在城下的掳掠烧杀,其它无城(城池、城墙)小县的命运就不难猜测了。近代相沿的地方志中动辄出现“焚烧尤烈”、“杀掠无算”字样本身就表明即使在当时,损失也是难以估算的。

(三)

在平定倭患的过程中,人民群众的抗倭斗争是值得专书一章的,他们抗倭的主动性和勇敢无畏的气概往往和官兵遇倭即溃的败绩形成鲜明的对比,有不少突出人物的英雄事迹在以后几百年中留下了不灭的口碑。

嘉靖三十四年(1555),倭犯赣榆,“海州同知章道明,县丞林松率民兵拒战,倭故亦不久踞也⑫。”

嘉靖三十六年(1557),倭犯安东,安东人民纷纷投军。有个叫卜通的居民,身高力大,曾单身将载重牛车从泥潭中拖出。投军后,受命侦察,某日恰与倭寇相逢,卜通轻展双臂,夹起两名倭寇逾墙而走,吓得其余倭寇大惊失色,莫知所措⑬。

同年,倭寇由扬州北犯,宝应人丁效恭集合青壮年数十人出城迎击,连刃数贼,迫使倭寇不得不一再增兵⑭。

在这各种形式的抗倭斗争中,影响和功绩都卓冠于群的当推山阳人沈坤组织的“状元兵”。

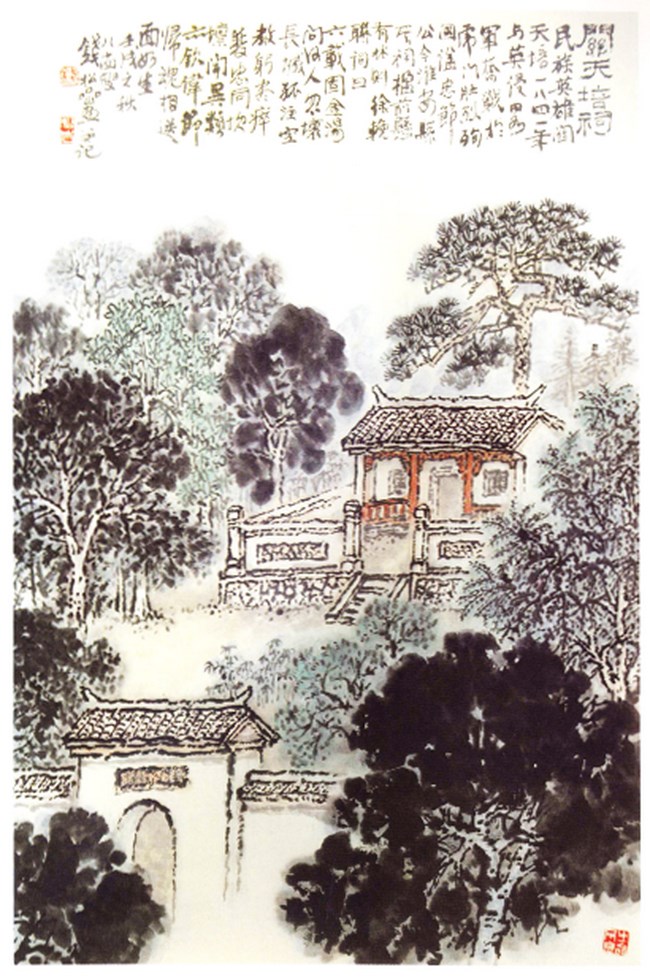

沈坤,字伯生,号十洲,大河卫(今淮安新城、河下)人。嘉靖二十年(1541)状元及笫,官至南京国子监祭酒(相当今天的教育部长)。这位当时淮安首屈一指的名人没有辜负家乡对他的养育之恩,嘉靖三十五年(1556)回乡守母丧时,不堪频频倭警和由此而来的凋蔽,毅然树起抗倭保家的大旗,散家资招募乡兵。此举深得人心,淮安士绅早有此议,沈坤恰是最合适的举旗人。不久,在他的周围聚集了四乡丁壮千余人,据民间传说,《西游记》的作者吴承恩也曾参与。沈坤以大河卫为据点,又建联城,将乡兵按兵法部署,组织操练,违纪者照章惩处,使这支乡兵很快变得训练有素,整齐划一。《沈十洲先生垂永录》记载了这样一段传说;某人进城,恰逢乡兵操练,只见“每十人执令旗一面,约百人执大旗一面,移时遇卒约二、三千人。忽数十骑腾踔出,骑者各执大旗,一面旗上朱书‘沈’字。”“状元兵”抗倭的声势与军容于此可见。

嘉靖三十六年(1557),先有南路倭寇由宝应来犯,“贼纵火延烧,官兵且却”,独沈坤率部居城外,与倭激战“亲当矢石,射中其酋,乘胜追击。城上人望呼曰:‘状元兵’⑮。”“状元兵劳由此而得缡。

不久,沿泗水而下的倭寇又来骚扰,气焰更加嚣张,人数也多达二十二船,沈坤仍“极力会战,大破之”,迫使倭寇退据安东。随后,“状元兵”又配合官兵,败倭于庙湾。民间传说,汽坤的乡兵开始无法对付倭寇锋利的倭刀,大伤脑筋。后沈坤从竹篾匠那里得到启示,挑选精壮士兵搬大毛竹上阵,倭刀虽然能割断毛竹,但毛竹前端却始终保持着锋利的切口,倭寇多被戮伤。如果这个传说属实的话,那沈坤的大毛竹就是戚家军狼筅的原型了。

嘉靖三十八年(1559),“倭乘风自庙子湾海口登岸,由马逻、建仪(今均属淮安苏嘴镇)直至郡东之樱桃园(今属城东乡,原址在刘伶台南),惨杀军民男女无算。内一酋身长九尺,头大如瓮,手挥双刀,统箭不能入,大河卫萧指挥、苏千户皆亡于阵。”沈坤乃与巡抚李遂会商,驻军于城东迎敌,“漕抚李遂(应包含沈坤及状元兵——作者注)先设伏于柳蒲湾,又掘坑堑数百于姚家荡,然后出兵御之,火炮俱举。贼退至柳蒲湾,伏地长驱,至姚家荡,遇坑辄仆,倭足不甚捷,既仆不能即起,因尽歼其众”(吴山夫《山阳志遗》卷一),就地于坑内埋葬倭尸,成一大土堆,曰“埋倭墩”(遗址在今淮安顺河乡丁姚村——编者)。

沈坤的壮举使他赢得了人民群众的深深爱戴。平倭之后,山阳人即在埋倭墩建报功祠(亦圮毁),在沈坤故里河下竹巷街建状元楼(楼与左忠壮公祠同时被毁于抗日战争时期——编者)以示纪念。当时江北平倭最高指挥官李遂,也对这位颇有将军风范的儒将深为钦佩,特意上书朝廷,用了“才兼经略,功收御侮”⑯八个字荐举沈坤平倭之功。不久,沈坤升任北京国子监祭酒。

(四)

沈坤的抗倭斗争,最终是在悲怆中告终的。

嘉靖三十九年(1560)春(或三十八年冬),沈坤母丧刚尽,尚未及赴京上任,南京山东道御史林润已有本劾奏云:“新改国子监祭酒沈坤,居乡横暴,擅用非刑”,有聚众不轨之谋。继而嘉靖帝“诏褫坤职为民,仍令巡按御史逮系来京讯治”。三月,沈坤竟被拷死狱中”⑰,“状元兵”的业绩从此也就一笔勾销。此后,除淮安、山阳、宝应各县志尚有少量记载外,其余所有官修私撰的史籍均为避嫌起见对之讳莫如深,包括叙倭变甚为详备的《嘉靖东南平倭通录》也不例外。

无疑,这是一起冤狱。

制造冤狱的主要人物是当时淮安的另一位名人——给事中胡应嘉和淮安府知府范槚。胡应嘉“旧与之有隙”,范槚“亦与之抵牾”,状元兵抗倭的胜利无疑又使他们有难言之隐痛,于是就利用沈坤执法过严,时令鞭笞士卒及“以兵法部署其宾客子弟,人多怨之”的弱点,撰出谣言,造成冤狱。

御史林润在其中扮演了一个受愚弄的角色。林润,字若雨,嘉靖三十五年(1556)进士,后从临川知县征授南京御史。沈坤受攻讦之日,正是他新官上任,急于邀功之时。“润到官,首论祭酒擅杀,置之理(大理寺)”⑱以为政绩。结果“人多冤之,口语籍籍,林亦深悔”⑲,但没有勇气站出来纠正错案。

事实上,沈坤案的是非曲直是不难辨清的。

第一,沈坤抗倭的功绩是一个客观的事实。不仅受益的淮安人世代口口相传,为沈坤树立了无形的丰碑,三百多年后的抗日战争时期,侵入淮安的日本人先毁状元楼,后祭埋倭墩,尚不忘“回报”沈坤,也足见沈坤当年给倭寇的教训是多么深刻。其功过得失,也就不难权衡。

第二,练乡兵抗倭,并非沈坤首创。沈坤之前,浙闽以私兵保家者不乏其人。嘉靖三十四年(1555)戚继光调浙江,即编戚家军;台州知府谭纶亦自立法度有私兵千余。胡应嘉、范槚深知难以独罪沈坤,所以利用他行事不慎,故意用“擅用非刑”、“以兵法部署其宾客子弟”的措词,含糊地暗示“状元兵”有聚众谋反的性质。《山阳县志》即很不客气地指出:沈坤乃是“为胡给事应嘉所构”、“《明史》应嘉传附欧阳一敬后,词多不满,岂以其攻讦过甚耶?”第三,沈坤其人,“天性鲠直,任气违俗”,既称不上乱世奸雄,也还不够做封建叛逆的资格,倒十足是孔门登堂入室的弟子。有两则轶事足以证明。

《山阳志遗》记:“沈殿元未第时,梦一童子持红白二丸曰:白丸可登仙籍,吞红丸中状元。先生取红丸吞之,醒时犹有余香,后果大魁天下。”

《关帝全书》记:“淮安沈坤,性粹乐善,虔奉关帝。年大比,沈坤祈关帝示闱题。一友诣其家,窃闻之,掩口去,即拟七题潜置香炉下,次日坤焚香见之,大喜,曰:‘帝赐我也’,依题拟之。及入场,题果合。放榜中式,其友被落。坤终状元及第。”

仙童、关帝固属无稽,而沈的迂腐气却实在浓得可以了。

难能可贵的只在于,他在人民受难的时候,能够从八股时文,科举仕途的束缚中解脱出来,做出毁家抗倭的义举,以致至今他仍作为一位民族英雄活在人民群众中间,他的事迹也不失作为爱国主义教育的乡土教材的价值。

(本文原载《淮阴师专学报》哲学社会科学版1985年第三期。)

注:

①明朱九德《倭变事略》,见《倭变事略》神州国光社1951年版、历史研究社1982年复本。

②《明史·日本列传》。

③《明史·地理志》。

④《淮安府志》。

⑤以上《续纂山阳县志》。

⑥明无名氏《嘉靖东南平倭通录·国朝典汇》、见《倭变事略》,版本同①。

⑦、⑧、清汪小川《沈十洲先生垂永录》。淮安市图书馆馆藏抄本。

⑨关于三十六年、三十八年倭寇的入侵,《明史》、《倭变事略》及各本府、县志的记载多有不同,有的似将两次入犯混而为一,有的似对不同倭寇的侵犯记载不清。如《明史·日本列传》所记:“明年(三十六年)春,复犯如皋、海门,攻通州,掠扬州、高邮,入宝应,遂犯淮安府。集于庙湾,逾年乃克。”和《明史-世宗本纪》所记:“三十六年……五月癸丑,倭犯徐扬,入山东界……辛未倭犯天长、盱眙,遂攻泗州。丙子犯淮安。六月乙酉,兵备副使于德昌,参将刘显败倭于安东。”对三十六年倭患都只各记一支。本文先据《明史·李遂传》、《倭变事略·嘉靖东南平倭通录》确定三十八年倭寇入犯的经过。再主要依据《嘉靖东南平倭通录》将三十六年入犯的倭寇分为两支叙述。

⑩⑭《重修宝应县志》、《康熙宝应县志》。

⑪联城的建造,《天启淮安府志》记:“嘉靖三十九年,倭寇犯境时,漕运都御使章焕题准建造。”但联城中沈坤遗迹甚多,且三十九年倭患已经基本平息,是年并无倭寇入犯,故疑有误,联城似应建造在三十八年左右,是年章焕初到任,建城防倭是可能的。

⑫《光绪赣榆县志》。

⑬《光绪安东县志》。

⑮⑯⑱《天启淮安府志·人物志》。

⑰以上《明实录·世宗实录》。

⑱《明史·林润传》。

⑲《朱文肃公大事记》转引自《沈坤年谱》。淮安市图书馆馆藏抄本。

编者附注:

《淮安文史资料》第四辑载有秦九凤同志撰写的《埋倭山》一文,其中对“埋倭山(即“埋倭墩”)的地理位置及其石碑、报功祠均有记述,可供参看。

暂无评论内容