小大姐赌对“宰”乾隆 / 高岱明

天下之大,名楼何其多也。滕王阁、鹳鹊楼、黄鹤楼、岳阳楼、八咏楼、胜棋楼、烟雨楼、大观楼……而河下镇最出名的楼,则非文楼莫属。乾隆皇帝第一次南巡时,就已名动宸听。

花巷街上的这座三楹小楼,隐身于一片青砖灰瓦民宅中,实在看不出有何特别之处,既非以地传,亦非以人传,更非以千古绝唱诗文传,莫非浪得虚名?

早先,它集“吃喝赌”于一楼,不过,不是一般的茶酒馆,更不是寻常的赌博场,故它是天下独一无二的。

上文楼的人,一不赌冲家的牌九送命的骰子(当地人念“猴子”),二不赌麻将扑克牌(那时都还没有),只赌三样玩意儿:对句,猜谜,敲诗。第三种是当地独特的玩法:一方挖空心思找一冷僻的诗句,五六七言皆可(必须取自刊行于世的诗章,随意瞎掰三家村老学究烂箱底的破诗稿不作数),写在专用的一张二寸宽,五寸长仿纸(俗称诗韵条子)上,其中必有一关键字故意不写,用红圈代替,对方如能准确填上原用字即赢,否则便输。赌楼规则也有蹊跷:庄家,就是出上联或出谜面或出条子的一方,不是谁想做就坐的,进士与举人赌,举子坐庄;秀才与白丁赌,穿蓝衫的靠后;文人与老粗赌,泥腿子优先,大人与伢子(当地人读“霞子”,指儿童)、男子汉与妇人赌,自然是后者居庄。同类人相博,序齿(过去人怕做短寿鬼,多报虚岁,瞒岁数的绝少,故毋须核对户口簿、身份证),与春节喝屠苏酒一样,年幼者占先。所下赌注更好笑,不来银钱不来钞,只须会个小东——即赢家在此楼吃早茶或用晚点(准吃不准带),输家负责买单而已。故有谚云:要得饱,大做小。坐庄有何好处呢?一是可以选择赌法,即赌对还是赌谜,或是赌诗,三者必居且只居其一。对句、射谜、填字,都是有时间限制的,一般折香为约:一枝线香折个两截或三四截,称为半香或三香四香,也有玩脱口秀的——不点香,称作免香,这就要有捷才,应声而答。时限由对方任选,庄家不得强迫。二是庄家可以选择赌注,一碗饺面还是一笼点心?想吃什么赌什么。但不能占庄,即一局决胜负:对方若输了二话不说做东道;如果赢了,就取得了轮庄权,只是无权改变赌法和赌注,再赢一局,方可大行“嘴运”,不然,还是请客没商量。

乾隆皇帝自诩“十全”,文也好武也罢,总觉寡人天下独步、并世无双,听说有这种绝无仅有的赌法,早就技痒了。前三次南巡,忙正事(官面文章),忙邪事(声色冶游),昼夜脱不开身。到了五十五岁那年,第四次南巡,他要驰骋逸才,换个轻松点的玩法了。

日上牙樯,龙舟楼船才驶离板闸,向河下码头缓缓迸发。天亮前就赶来迎瞻的官绅士民,密密麻麻匍匐在运河两岸,如青蛙伺害虫于稻叶下,听不到半点声音。其实。人不知鬼不觉中,皇帝早带着侍读学士纪昀,改换打扮,轻骑简从,由小路直插河下,三拐两问,已登上了文楼。

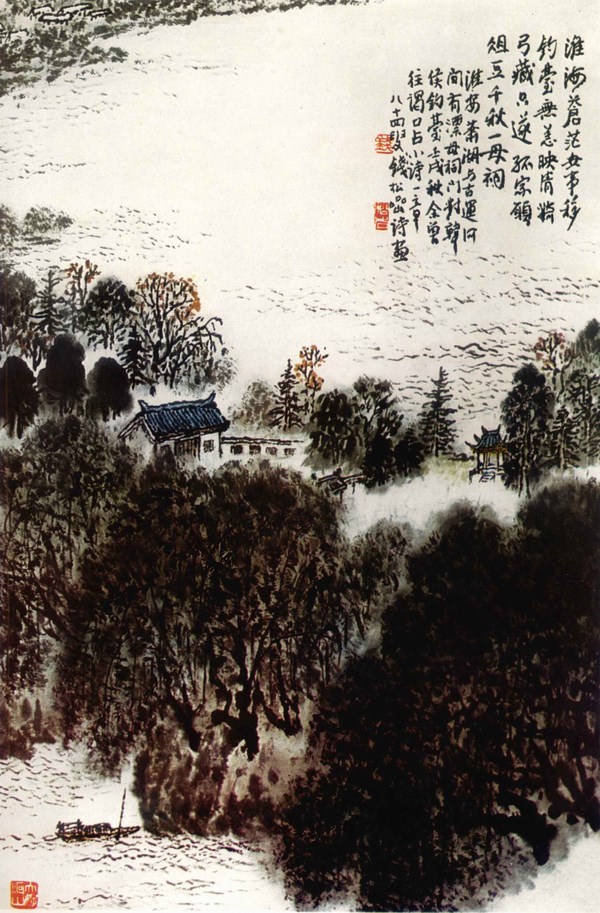

迎门一架屏风,陈老莲绘的《文楼雅集图》,有点意思;两旁抱柱联:文友文心文趣,宜茶宜酒宜诗。乃前明探花夏曰瑚篆书,自难入三希堂主人法眼。

楼上空无一客,小伙计正打盹,乍听脚步声,再一瞟客人衣冠,顿时来了精神,恭迎财神似地引至南窗八仙桌边坐下,特特用阳羡紫砂壶沏了两盏碧螺春奉上。

茗碗倒也精洁,纪晓岚真渴了,先呷上一口,问:“莫非早市已经散了?”

“回大先生话,往常还早着哩,今儿个都上乌沙河接驾去了,谁还有闲工夫上这儿来。”在伙计眼里,凡士人,只要还没做老爷,不外依年龄称呼:小先生、大先生、老先生。纪晓岚不过四十岁出头,看情形又是这位老爷的入幕之宾,所以只能算大先生。

怎会这么不巧!君臣对视了一眼,失望之至。偏偏伙计不识相,曹操逼宫似的,急吼吼地献上长方形红木插盘(上面插着标明小吃品种的牙牌)来。

混帐!要自决胜负,宣到南书房何时不能开局,还巴巴儿跑你这儿来!

纪晓岚见皇帝一脸焦躁不耐烦,正惶恐,如何敢接这老虎庄?连推:“不忙,不忙。”伙计怏怏退下,懒得伺候铁公鸡了。

就这么干坐着,纪昀觉得分分秒秒真难捱。可惜没带烟袋——借他胆子,也不敢让皇上吸二手烟。有一次在馆中,皇上突然驾到,急忙将烟袋插入靴筒,烟灰未磕干净,烧伤了脚踝,半个多月不良于行,伴君如伴虎啊!

二人正走也不是留也不是,楼梯上一重一轻响起了脚步声。

“梁祝?”

“臣以为……二乔。”话音一落,来人已到楼口,不禁莞尔。

来的果然是两位姑娘,走前头的就是踩着楼梯“通、通”响的那个,十三四岁,拎着个小渔篓,一身淮红布袄裤,脖子上套着个银项圈,红扑扑的圆脸上嵌着一对圆圆的鸣凤眼,眉梢有点向上吊,一副纯纯的笑不够的模样,招人喜爱。“袁宝儿!”老爷以指蘸茶在桌上御批三个字。袁宝儿是隋炀帝的宠姬,极天真烂漫。大先生一瞅,私下不以为然,觉着有几分像《聊斋》中的婴宁,惜质朴有余、文静不足。

后面的姑娘看上去要大几岁,蓝底白花布的袄子,青布围裙,映得脸色更苍白,柳眉人鬓,翦水双瞳敛愁含羞,楚楚动人。轻轻将卖蒲菜的蒲兜覆在小姑娘的渔篓上。交伙计拎去僻处收好,怕鱼腥味熏了别的客人。

“小大姐,吃茶还是就茶?”小伙计斜着身子,拎着大茶壶懒洋洋地问道。“小大姐”是当地人对少女的海称,吃茶就是光喝茶不用点心,意味着不赌。

“就茶。”小姑娘嘴快。

“好呐!”伙计嘴一咧,故意大声叫唤,旋风般捧过插盘来。

小姑娘拈出一根——淮饺(又称小馄饨),三文铜钱一碗,牌子往桌心一摊:“就对对子吧。”说着,双手合十,一脸娇憨,“蓝花姐,得罪了。”

“无妨。”蓝花姑娘浅浅一笑,略欠身,将拳头大的三足铜猊内袅袅燃着檀香倒过来一插——灭了。

“好!艺高人胆大!免香……”伙计一边喝彩,一边瞟了一眼南窗下的客人。

蓝花姑娘羞红了脸,侧身摆弄辫梢。小姑娘只吃吃地笑,也不见思索,随口道:“忘忧草。”说着,还调皮地用双手食指支着两鬓盘着的螺髻,伸出舌尖做鬼脸。

玩笑中暗含着关切。蓝花姑娘一脸感激,将乌亮的长辫轻轻甩向身后,松开微蹙的眉心,秀目盈盈柔声道:“含笑花。”

“好!传神!”这回不是伙计,是老爷叫的好。

第一局,小姑娘未得手,该轮庄了。就这么简单。

蓝花姑娘心中似有莫大的隐忧。为了不扫小姑娘的兴,仍强颜接庄,红濡的双唇吹气如兰,字字芬芳:“愿妹妹——含笑花年年含笑。”七个字,不只饱含着对闺友真诚的祝福,好像也浸透了对自身命运的绝望。

“罗汉对!叠得妙!”大先生没敢喝出声来。

“姐姐!”小姑娘一把握住对手纤指,语气凝重而又夹着稚气:“忘忧草节节忘忧。”

上下联语虽极平常不过,难得的是巧应即景直抒真情。

对对子本是文人游戏,庙堂中人大概少见这么纯真朴质用心动情的,竟无一字点评。

一比一平,就不能再恋战,须得另找施主修“五脏庙”。这也是文楼的规矩:不准死皮赖脸,穷追烂打,吃定了人家。小姑娘意犹未尽,不想熄火,有心转移战场,又见蓝花轻轻摆手,打算离开,正犹豫不决,架不住小伙计一旁挤眼歪鼻子,暗示怂恿,便笑嘻嘻地起身,俏皮地向南行一合十礼:“阿弥陀佛!请恕小女子冒昧,二位先生是专来‘看二层子’(指旁观别人博弈)的?不打算随缘乐助么?”纪晓岚不忍心让这一对村姑莲娃霍费血汗钱,正要婉拒,讵料,老爷却纵声大笑:朕乃天下对对子的活祖宗!瞎撞大运的小妮子,一叶障目,不见泰斗!该派尔等破财!……越想越有趣,笑声戛然而止,冷冷地开了金口:“袁姑娘,果真胜券在握了么?”

“听见啦?人家还怕你们输不起东哩!”伙计巴不得狠宰这大啬佬,赶紧递块“红砖”。

什么圆姑娘方姑娘!小姑娘凤眼一睁,随手摘下银项圈,往桌上一杵:“够么?”

“足而够之!就怕用不递(即用不完)。”伙计眉开眼笑。

“那就‘尽化缘’(指将钱赌光)。”小姑娘很慷慨。

开饭店还怕肚子大?伙计只恨天下不乱:“四喜春饼、八宝烧卖、十锦包子、百子粉团、千层油糕、万寿长鱼面……”一口气摘出一大堆牌子。

洒金折扇一挥:“够了!”毕竟是老爷,又不是老饕,越俎代庖替庄家止住了店伙。

两个姑娘根本不领情,正顾自咬耳朵:“好姐姐,求求你了!头一网不能撒个空,那老头子看来肚里存货不少,还是姐姐先来吧。”小姑娘撒娇耍赖,自己惹的干戈,倒撮哄别人打头阵。

箭在弦上,蓝花姑娘不能见死不救,只得强打精神,立起身来恭谨地向老爷福了一福,怯怯地低声道:“村野女子,孤陋无学,幸逢高人,还望长者不吝垂教。”

老大天朝帝国的皇帝,虽鱼服私游,难掩目空一切、桀傲无礼的王者习气,自然大大咧咧倨坐受拜,曰:“可。”可笑!枉自东参禅、西拜佛。未得如来“众生平等”之真谛。唉!都怪金銮宝座惯坏了他,不成人道。

伙计以为老爷不过空心红萝卜,没什么了不得,貌极恭谨地献上香炉。老爷正顾盼自雄,不可一世,龙眉一耸:“嗯?!”小子一吓,手一抖,香灰洒了一地。

“多谢。”姑娘再欠身施礼,依然如拜木偶。如此眼高于顶、无味无礼之人,实在少见!镇上的翰林老爷,也没端过这么大的架子。干鱼巷口的程鱼门先生连几岁的伢子在路上给他行礼,都站下来,躬身执手,问其家人安好。你以为你是老爷,就可以视草民如蝼蚁土芥么?即便九五至尊、天之骄子,也免不了六道轮回,下辈子还不知扮什么角色粉墨登场哩!

蓝花姑娘想到此,举目凝视窗外,不卑不亢地缓缓道:“百劫人生,扮男扮女一台戏。”

老爷玉扇轻摇,捻须颔首,倏地一下笑容僵住了,龙颜大变,“嘭”地起身,竟拂袖而去。撇下瞠目结舌的大先生,深知这当面对句,不比沿途御赐诗文,人背后好代为捉刀,故想也未想,便欲步其后尘。

从大清早至现在,一口食还没下肚哩!到嘴的熟鸭子,难道让你飞了不成?!小姑娘童真未漓,一急之下竟伸手拽住大先生衣袖:“我还没有请教哩!”

“好吧,快请出句!”无奈,只有周旋一番,好在三岁练起的童子功。天下还没有难倒纪某人的对子。

小姑娘偏偏摆谱,臀尖往椅边一搭,两手相扣压在膝上,直奔正题:“小大姐,上河下,坐北朝南吃东西。”潜台词是:小二,上早点!

大先生半抬起的学士靴又顿了下来,一屁股坐回官帽椅上,待回过神来,才想起扈驾随行重任在肩,慌慌张张从袖笼里抠出一块碎银往桌上一搁,以光速追附骥尾去了。愿赌服输。皇帝老儿的赌品还不算太万难(差劲)。第五次南巡,行宫原本安排在程氏盐商的别墅——萧湖西畔的荻庄,他竟穿镇而过——没好意思下船,尽管,那时他已对出下联了。

据说,得来全不费工夫:在镇江金山寺,一日登妙高台,纵览江心,只见千帆竞发、百舸争流,不觉心动,问伴驾参禅的高僧:“和尚知江中舟楫往来,每日有多少艘?”老僧曰:“知之,二艘。”

皇帝大笑。

老僧不笑:“便千年,也不过两只船。”

皇帝止笑,若有深思。后来,他指点纪晓岚,“百劫人生,扮男扮女一台戏”的下联应是:“千年江面,为利为名两只船。”

蓝花姑娘出联,禅机太深了。小姑娘的,该好对些吧?可两百多年过去了,多少高手绞尽脑汁,也无法破的,至今仍无下联。或曰,纪晓岚胸有成竹,只是不敢逞能盖过皇上。果真如此,只好烂在纪大烟袋肚里了。奈何?奈何!

附记:

对句、猜谜、敲诗是河下极普及的娱乐项目。对句本系习作骈赋、律诗的基本功,加之此地学童教育有朝儒夕医的传统,而医案多为四六对句,又是必修。设在竹巷街梅家巷内的淮南隐语社,年年倡办大型灯谜活动,举城若狂,谜星专著叠出,使淮安成为晚清三大谜都之一。河下敲诗社,一直到抗日战争前夕仍很活跃,以湖嘴大街上全德堂药店为其总会。数百年流风所被,不仅读书人醉心于此,所谓引车卖浆者流,亦欣欣然追随其间,凡通文墨的女子也借此自娱。

乾隆赌对一节,清末翰林王鸿翔先生曾言:此事百余年来,淮人笔记词章中未见片言只字,大抵齐东野语,姑妄听之。先叔祖行素公则不以为然:当时文字狱方殷,举世普颂“圣德”,只能秘传于里巷私邸,谨存于父老唇舌,世代相传不绝如缕,更显其真实,珍贵。

余幼时,听八十多岁的老祖母娓娓道来,言之凿凿:小姑娘是萧湖小鱼船上的闺女。记不得姓什么了,后嫁给邵伯一船户,连船带人都被三桅的南湾子(专在运河中航行的一种船,有大中小号)拖走了。蓝花姑娘姓孟(抑或梦?惜当时没有追问清楚),漂母祠南种蒲菜的孟老儿独生女,妈妈是个瞎子。有一豪门势要(为免其后人难为情,故隐去姓名),将强纳蓝花为妾,孟老儿一急得了中风。皇帝上文楼的事情露出风声后,豪家怕受连累,亲事自动作罢,姑娘因此得脱罗网。后有一李姓塾师甘愿上门入赘,据说琴瑟静好,和乐融融,病残的父母竞倚之有靠,得终天年。听得人心生欢喜,多日萦怀不去。如今,仍然记忆犹新,可又难免疑窦丛生:天下能有这样的好事?

(高岱明)

暂无评论内容